t w e l v e , t h r e e

音 という字は 古代の神事における、

神の“おとなひ/訪なひ”の現れに由来し、

その“訪れ”は“音連れ”とも書いた

祭祀は夜行われ、廟門に祝詞をおいて、神のおとづれを待ったことから、

その空間を“闇”と記した

重く分厚い扉の向こう側、

むき出しにされたコンクリートと列柱、深い残響

そのところには「音」が満ちていた

場 初めてNYKホールに立ち入ったとき、あまりの残響の深さに、おもわず声を静かに発しその消えゆくさまを聴き取ろうとした事を覚えている。それから数年後、パフォーマンスが実現する事ととなった

その頃、「音」という事を考えるひとつの手だてとして字源をいろいろと調べていたのだが、冒頭に書いたような説(主に白川静氏の字三部作)を読むに至り、音との関連で「闇」という字に関しても興味を抱いていた。それはこれまで即興のパフォーマンスや、サウンドインスタレーションを制作する際に感じていた「音」の有り様に近かったからだ。言うならば、物理的な音響現象としてだけではなく、存在としての「音」。NYKホールでは、そういった「音」が生まれくる-兆し-を表現したいと願ってパフォーマンスを行った

お と づ れ

声を、幾つか闇に響かせた。

それらは重なり合っては、

ひとつ、またひとつと別の音をみちびく。

私はレコーダー/プレイヤーに手を伸ばした、

街を歩く人達のざわめきを再生する、

そのときだった、

港を通る船の汽笛の分厚い響きが

空間いっぱいに鳴り響いた (参照: short sample2)

内心驚いたのはそのタイミングと、

その汽笛と私が直前に響かせた音が、

実に完全な音程関係にあったことだった。

その響きは数回、その場の全てを包んでは消えた

しばらくパフォーマンスを続けてゆくうちに、響きにある種の落ち着きを感じたので、小休憩をはさみパフォーマンスを再開する事を聴衆に告げ、ギターをスタンドに立てかけた。

その間、会場には最後のループ音がこだまし続け、レコ−ダーが回り続けた。このCDではその時のループ音と会場に響く人の声が収録されている。私にとってそれらは初めからとても大事な「音」だったからだ。

パフォーマンスを再開し、終盤にさしかかったと感じた。私はペットボトルに入った水を小さなガラスの容器へと注いだ、水があふれるにまかせて。その響きはコンタクトマイクを介していないためCDの上では、かすかに聴こえる程度で、ほぼ静寂として記録されている。

その直後、私は全ての電源類を切り、生身になったフレットレスギターの上昇していくパッセージを聴いた。そして、おそらく最後になろう音を奏でたときだった、再び、しかし今度は遠くで、汽笛がなった。

3回、静かに

そして私はパフォーマンスが終わった事を知り、ギターを置いた

私はその船を見なかった、

誰もが、その「お と づ れ」だけを聴いた

兆し 即興で音を積み重ねてゆく行為は、私にとってつねに「聴く」行為に他ならない。初めの音を聴き、奏で、次の音を聴き、重ねる。そうして響きをどう紡いでゆくのかは、聴くことに没頭する時、あらかじめ決められているかの様に明らかな事もあれば、常に1音ずつ渡り歩く事もある。いずれにせよ何を奏でるかを知らずに聴衆の前に立つ、というのは、考えようによっては「恐ろしいこと」なのかもしれない。

しかし、私は必ず「音」がそこにあることを信じている。思考と直観を二極とする意識の間に、私の作品は根をおろす。創造には、単に何か新しいものをこの世界に加える事のみではなく、すでにあって、あり、あり続ける何かに縁を与え、在り様を明らかにする事も含まれる、この世界に残された余白を見いだす事もまた創造であると。

パフォーマンスではその発見する行為を参加者とも共有できる事があると思っている、このNYKホールでの「おとづれ」はその好例だったのではないだろうか、と終わってみて思う。

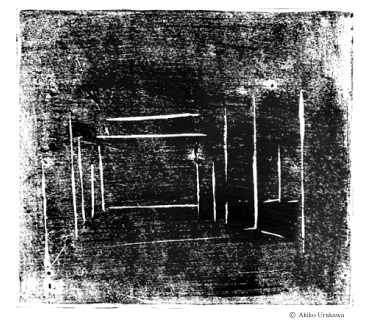

パフォーマンス会場には、森田春菜さんによって「機」と名付けられ、モノが何らかの用途を持つ以前のカタチ -兆し- をとらえようとした陶、版による作品を点在させ舞台美術とした。